Le premier week-end de ce mois de juin a été plutôt festif à Amiens avec le traditionnel festival de la bande-dessinée. Le vendredi 31 mai avait lieu une journée dédiée aux professionnels dont la matinée était consacrée aux liens entre bande-dessinée et monde des musées. Deux tables rondes composées de nombreux intervenants permettaient de faire un état des lieux de ces liens tout en imaginant le futur. Retour sur ce moment fort du festival.

Monde de la bande-dessinée et monde des musées : que peuvent-ils l’un pour l’autre ?

La matinée commençait avec l’intervention de Julien Carrel et Elodie Sénéchal d’Euralens. Cette association, créée en 2009, regroupe plusieurs acteurs privés et publics. Son but était de réaliser une coopération dans l’agglomération de Lens composée de plusieurs villes. La naissance du Louvre-Lens s’implantant sur trois villes a été le moment clef. Cela a été un cataclysme car ces villes n’avaient pas forcément l’habitude de travailler ensemble. Un projet est réalisé pour fêter les dix ans d’existence de cet agent de développement, comportant notamment la publication de la bande-dessinée Sortir de Terre aux éditions Futoropolis. Pour réaliser cet album, de nombreuses questions ont été posées aux habitants car le but était de parler des dix ans de l’association ainsi que du Louvre-Lens mais en montrant les changements au coin des rues, chez les habitants qui font cette région. Leurs réponses ont fait émerger des idées qui ont été reprises par les auteurs, Xavier Bétaucourt et Jean-Luc Loyer. Au départ, l’idée n’était pas de réaliser une bande-dessinée mais c’est en découvrant les auteurs dans leur œuvre Le Grand A que le projet a été pensé car ils touchent les gens. Pour Elodie Sénéchal, cette idée d’utiliser le médium de la bande-dessinée s’est renforcée l’année dernière lors de sa venue au Festival de la bande-dessinée d’Amiens car elle constatait que de très nombreuses personnes étaient touchées. Après ces idées, il a fallu convaincre les acteurs.

Xavier Bétaucourt, le scénariste prend alors la parole. Il explique au public qu’il reçoit un jour un coup de téléphone de Futuropolis disant qu’eux-mêmes avaient été approchés par quelqu’un qui souhaitait faire un projet dans le Nord mais ils n’avaient pas vraiment compris. Il donne alors son accord pour être contacté et un rendez-vous est programmé un soir de décembre. Ils lui donnent carte blanche pour ce projet et il doit donner son regard d’auteur sur la transformation de ce territoire. Lorsqu’il a vu le terme Louvre-Lens, il a tout de suite su que ce serait la pierre angulaire. Partant du principe que si ça l’intéresse ça doit intéresser d’autres personnes, l’auteur accepte ce projet. De plus, cela impliquait autant le musée dans son intérieur que l’extérieur qui l’entoure. L’idée est de raconter des histoires et à la fin de faire une grande histoire. Il est alors allé régulièrement sur le terrain et a pris beaucoup de notes. Sa formation de journaliste télévision et le fait qu’il soit originaire de Lille peuvent avoir des influences sur son travail. Cependant, pour lui, la bande-dessinée permet de rentrer dans l’intimité des personnes, chose que ne peut pas faire la caméra qui est plus violente. La technique est identique à celle qui a été utilisée pour Le Grand A. Dans cette bande-dessinée, des codes couleur et graphique ont été réalisés par Jean-Luc Loyer. Le but est aussi de casser les clichés des journalistes parisiens. Au début, les habitants n’aimaient pas le Louvre-Lens car ils ne lui portaient pas un grand intérêt et cela ne les représentait pas.

Elodie Sénéchal précise que 64% des visiteurs du musée sont originaires des Hauts-de-France et qu’en terme de fréquentation il est le troisième musée en région de France. Même s’il n’y avait pas de soutien de la part des habitants, il y avait un certain enthousiasme car ils pensaient que c’était un levier pour leurs enfants en terme de culture. L’espoir reposait sur l’idée d’un « effet Bilbao ». Cependant, il y a beaucoup d’unico-visiteur, il faut donc trouver un second souffle afin de faire revenir les gens.

Julien Carrel développe en parlant des nombreux projets du Louvre-Lens avec les habitants telle l’installation d’un pigeonnier dans les jardins du musée à but de colombophilie. Cette passion est très présente dans la région et le projet est de réaliser un vol de deux cents pigeons entre le Louvre à Paris et le Louvre-Lens. Cependant, il faut que les pigeons naissent au Louvre-Lens pour que cela fonctionne. Il y a eu une collaboration avec le designer du musée, un lycée de Lens et un autre d’Hénin-Beaumont afin de construire cette installation. C’était un moment fort car ces personnes très différentes étaient toutes assises à la même table. Le musée du Louvre-Lens peut être caractérisé de « laboratoire d’un musée du 21s ».

Fraco, auteur amiénois de bande-dessinée, a été sollicité par le Musée de Picardie afin de trouver une solution pour expliquer aux amiénois les travaux qui s’y déroulent encore actuellement. Selon lui, il a été « embauché pour faire la petite souris dans le chantier ». L’auteur avait déjà un lien très fort et personnel avec le musée puis il s’est agrandi auprès du personnel de l’équipe. Il réalise une planche tous les deux mois qui est publiée dans la lettre d’information bimensuelle. La bande-dessinée est un médium qui est accessible à la population et aide à résoudre le souci de communication entre le musée et les futurs visiteurs. Parler de travaux est ennuyeux mais la curiosité est attirée par le biais de la bande-dessinée. Dans les planches, l’auteur se représente avec Laure Dalon, directrice des Musées d’Amiens. L’identification est alors rapide. Les étapes d’un chantier sont chronologiques et le travail est simple car il faut juste le suivre. Tous les deux mois un tour des lieux est effectué puis une planche est dessinée souvent en une semaine. Tout est fait à la main, au papier et à l’encre de chine. Son dessin peut être défini comme franco-belge. Il aime les détails pour un musée et souhaite faire un panorama, une sorte de balade. Les œuvres sont importantes car sont restées dans le musée lors du chantier. Il n’y a pas de sacralisation mais plutôt des clins d’œil telles les statues placées sous des bâches qui deviennent des fantômes pour le dessinateur. C’est une démocratisation pour les amiénois qui ne connaissaient pas forcément les lieux. Le but est de titiller la curiosité des habitants mais aussi de valoriser les personnes travaillant pour ce chantier. Il y a un aspect de médiation aussi car l’auteur a réalisé des ateliers pour les enfants et l’idée serait d’en réaliser d’autres dans le futur. Le musée est pour lui un terrain de jeu fabuleux notamment par ses œuvres. Pour découvrir l’Œuvre de cet auteur, nous vous invitons à vous rendre sur son site web. Ainsi que pour découvrir quelques planches réalisées pour le Musée de Picardie c’est ici.

Le débat change alors de voix avec celle de Fabrice Douar, adjoint au chef du service des éditions du Musée du Louvre. En 2005 a débuté une collection de bande-dessinée entre le musée et les éditions Futuropolis. Aujourd’hui, cette collaboration comporte une vingtaine d’ouvrages. Passionné de bande-dessinée depuis son enfance, il suit un cursus d’histoire de l’art à la fac. Lorsqu’il lit le premier album de Nicolas de Crecy, il se demande pourquoi ne pas faire une bande-dessinée au Louvre. Lorsque cet auteur est contacté, il s’étonne qu’un tel établissement puisse s’intéresser à son monde. Les auteurs ont tous carte-blanche, le but est de réhabiliter la bande-dessinée et de donner de la confiance aux auteurs dans leur art. L’auteur doit s’accaparer l’histoire, il est libre de choisir ses techniques autant que son format et les œuvres. Le but final est de tomber amoureux du Louvre. Le dessin est un médium séduisant car tout le monde, même s’il ne peut pas le comprendre, peut au moins le lire. Les auteurs viennent sur place et visitent tout le musée jusqu’aux combles. Ils sont parfois internationaux, des mangas ont été réalisés par des japonais. Chacun à sa méthode, du croquis ou de l’appareil photo. Pour Enki Bilal, c’étaient des balades le mardi qui est le jour de fermeture. De nombreuses discussions lors de ces déambulations étaient stoppées lorsqu’une œuvre l’intéressait. Il l’observait puis la prenait en photo avant de recommencer la balade et la discussion comme si de rien n’était. Les fantômes du Louvre compte vingt-deux œuvres du musée et la technique est de dessiner sur les photos prises. Ce n’est pas vraiment une bande-dessinée mais cela en est une quand même. Son Œuvre a un côté hybride. Les photographies sont imprimées sur des toiles mises sur des châssis puis il fait apparaitre le fantôme.

Cette collection a été permise grâce au soutien d’Henri Loyrette qui prenait toujours rendez-vous avec les auteurs. Lors d’une discussion qu’il a eu lors d’un rendez-vous avec Marc-Antoine Mathieu, l’idée de faire une exposition sur la bande-dessinée au Louvre nait. Elle est réalisée dans la salle des Sept Cheminées. Aujourd’hui, une exposition sur la bande-dessinée et l’archéologie se tient à la Petite Galerie du musée. L’édition de ces bandes-dessinées « agit comme un miroir des collections du Louvre ».

Ce projet a de très beaux échos à tel point que le Musée d’Orsay était venu les consulter. Aujourd’hui les choses bougent aussi au Royaume-Uni et en Espagne. Au Louvre, l’avancée serait de se tourner vers les comics. Il faut piocher dans des univers différents, toujours explorer et ne pas se limiter au monde franco-belge.

Une seconde table ronde s’intitulait « Que peuvent les musées pour le monde de la bande-dessinée ? » et se composait principalement d’acteurs de celui des musées dont l’américaine Jenny Robb qui est conservatrice et professeur associée à la Billy Ireland Cartoon Library & Museum qui se situait à Colombus dans l’Ohio. Elle explique que dans les années 1970, Milton Caniff débute avec deux séries phares et à la fin, il souhaitait que sa collection soit conservée à l’université. Mais celle-ci refuse car ce domaine n’est pas considéré comme de l’art. Elle est alors déposée dans une salle de cours du département journalisme qui se transforme en bibliothèque de recherche nécessitant l’embauche d’un conservateur. Celui-ci avait l’intuition que ce lieu deviendrait important donc il demandait à d’autres auteurs de donner leur fonds. Aujourd’hui, sont notamment conservés plus de 36000 albums et 2,5 millions de documents. Ils proviennent des États-Unis d’Amérique, du Japon mais aussi de France et de Belgique, axe en voie de développement. Les artistes donnant leur propre fonds n’ont pas d’aide fiscale par rapport aux collectionneurs donneurs qui eux en ont. Mais cette bibliothèque est un lieu de recherche donc il est demandé aux auteurs de laisser leur documentation, tels des contrats ou correspondances. La bibliothèque accueille des chercheurs du monde entier, actuellement ils sont notamment originaires d’Allemagne, de Singapour et d’Australie. Il y a plus de 10000 visiteurs par an. La bibliothèque existe depuis quarante ans mais le musée depuis cinq ans seulement. Les comics sont des livres et sont considérés comme tels mais c’est aussi de l’art. Un travail avait été réalisé avec Angoulême lors de l’exposition consacrée à Calvin Hobbes.

Tout est de plus en plus numérique et il faut penser à une plateforme numérique pour la conversation. Il y a aussi de nouvelles technologiques dans la scénographie avec de nouveaux rapports à l’œuvre. Par exemple, des tablettes numériques face à l’œuvre pour voir les étapes informatiques précédentes.

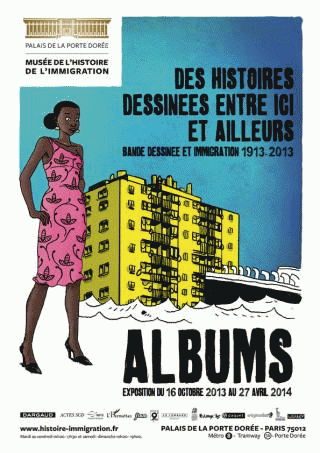

Hélène Bouiller, chef du service des expositions au Louvre-Lens avait travaillé quelques années au Palais de la Porte Dorée à Paris où elle avait notamment participé à la création de l’exposition « Des histoires dessinées entre ici et ailleurs, bande-dessinée et immigration 1913-2013 » en 2014. Le but était de montrer comment l’histoire de la bande-dessinée était liée à l’immigration et comment elle la racontait. La bande-dessinée parle à un public qui est moins habitué aux expositions, le but est de toucher le plus possible. Cependant la bande-dessinée n’est pas si universelle car il peut il y avoir du texte. Il a fallu convaincre pour que l’exposition voit le jour. Plus de cinq cent pièces, dont des croquis, ainsi que des documents originaux ont été exposés. Les auteurs ne gardent pas toutes leurs étapes de création qui sont considérées comme des archives. Des entretiens ont été menés avec eux et ils sont publiés petit à petit. Dans l’exposition, il y avait un parcours enfants et famille, permettant à ces premiers de mieux appréhender la bande-dessinée.

Les recherches ont été effectuées en allant voir les autres, ceux qui vivent dans ce milieu, deux autres commissaires ont notamment fait des reportages. Certains auteurs n’étaient pas persuadés de montrer leurs œuvres dans une exposition et que leur place soit dans un musée. Il leur a été alors demandé comment ils préféreraient que cela soit exposé. Le musée de l’histoire de l’immigration possède un riche fonds de planches originales pour un musée non spécialisé avec une cinquantaine provenant d’une quinzaine d’artistes. Lors de l’exposition, ce n’étaient pas des dons mais des acquisitions. La côte des artistes de bande-dessinée augmente et la question des acquisitions dans les institutions publiques se pose. Certains auteurs estiment que la planche originale peut être appréhendée comme œuvre d’art contemporain. Cependant, ils sont souvent mal payés. Lorsque les auteurs travaillent sur ordinateur c’est plus compliqué pour un musée d’acquérir quelque chose qui est une impression. Par exemple, Zeina Abirached travaillait avant sur papier puis que sur ordinateur.

Pour l’exposition, le choix avait été de présenter les œuvres originales dans un cadre vitré tandis que les reproductions étaient imprimées sur une plaque d’aluminium. Cela permettait de faire une différence visuelle. Dans l’exposition permanente, il y a un pupitre sous les planches originales afin de pouvoir présenter l’album.

Cette riche matinée se termina sur les propos de Laure Dalon, directrice des Musées d’Amiens. Elle prend exemple du projet mené au sein du Musée de Picardie et déjà approché : « Fraco mène l’enquête » par Fraco. La question était de comment communiquer sur les travaux et ce chantier complexe ? Il fallait quelque chose de léger sur cette lettre d’information publiée tous les deux mois. Fraco disait que ce projet était intéressant et réalisable. La première planche est une reprise d’une plus ancienne qui avait déjà été réalisée. Le dessin et la manière de scénariser doivent être accessibles au plus grand nombre. Les remontées ont tout de suite été positives, notamment pour celle qui est présentée dans un grand panneau publicitaire à la Gare d’Amiens. À cet endroit, les planches sont changées régulièrement. De plus, elles ont été imprimées sur des tableaux et disposées sur les grilles du musée actuellement fermé. Les gens s’arrêtent et les lisent, c’est une belle disposition. La volonté est de changer l’image du musée de manière progressive, montrer que c’est un lieu vivant et chaleureux qui est ouvert à tous. Il est accessible, simple et ludique. Une idée pour la réouverture est de travailler avec Fraco pour réaliser quelque chose de plus ludique. C’est le fruit d’une grande réflexion. Fraco a un regard d’auteur intéressant et ces planches ne sont pas qu’un outil de communication. Cependant, ce ne sont pas des planches d’un album même si elles sont chronologiques. L’idée serait donc un album de bande-dessinée qui raconte l’histoire du Musée de Picardie. En plus de toucher un public plus large, cela pourrait être une fierté pour les amiénois et les picards.

Une exposition est en réflexion et son projet est d’être la plus accessible pour les enfants, familles et adolescents notamment. C’est un projet original car c’est quelque chose de plus vivant. Il faut être à la hauteur du lieu et contribuer au fait que le musée est un lieu vivant et ouvert. C’est aussi l’idée d’un patrimoine collectif. De plus, si cela peut inciter à voir les œuvres de plus près c’est que ce pari est totalement rempli. La bande-dessinée pose la question de la médiation car il est un bon outil mais c’est aussi une œuvre d’art à part entière.

Ce travail est en cours de développement et prend un écho particulier à Amiens. En effet, Amiens est une ville où la bande-dessinée est de plus en plus importante et le musée a une part de responsabilité patrimoniale sur ce territoire.